アバルト用語辞典 登場頻度の高い専門用語をわかりやすく解説(O〜Z編)

Abarth Scorpion Magazineや自動車専門媒体に度々登場する専門用語。なかには、よく見かける言葉だけど、読み流していて詳しい意味まではわからない……というものもあるのでは? そこで自動車関連の記事内で度々登場する専門用語を噛み砕いて解説。アバルトにまつわる理解を深める参考にしていただければ幸いだ。前編に続き、後編ではO〜Zで始まる用語をご紹介。

<O>

OT

OTはイタリア語の“Omologato Turismo(オモロガート・ツーリズモ)”の略称で、ツーリングカーレースのホモロゲーションを受けている、つまりはツーリングカーレース参戦のための条件を満たして認証を受けているモデルであることを意味している。OTの名を持つアバルトは基本的にはフィアット 850を起点としたシリーズだが、ストリート仕様のベルリーナからレース向けのベルリネッタまで、車体の形状もチューンアップの度合いもさまざま。ただ、いずれもベース車より格段に速さを増している点は共通している。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/11581

One-Off(ワンオフ)

直訳すると“いちど限りの”という意味になるが、クルマの世界でワンオフといわれるのは、たった1台のみ作られたモデル、あるいはひとつだけ作られたパーツであることを表す。非常に貴重な存在であり、多くの場合は畏敬の念を持って語られる。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/15086

<P>

Pininfarina(ピニンファリーナ)

1930年創業の老舗にして、イタリア最大のカロッツェリア・グループ。創業者のバッティスタ・ファリーナが11人兄弟の10番目だったために“小さい子ども”を意味する“ピニン”がニックネームとなり、そこから社名を“ピニン”ファリーナとした。イタリアのほとんどの自動車メーカーの仕事を請け負ってきた稀有なカロッツェリアであり、後の自動車の歴史に名を残す著名デザイナーが数多く在籍してきた。自動車のスタイリングデザインやボディワークからスタートした企業で、数々の名車を生み出してきた一方、次第に自動車の生産やエンジニアリングも行うようになり、デザインの分野では自動車のみならず船舶や電車、オフィス用品、電話、アイウェア、オーディオ、シューズなどインダストリアル全般に手を広げている。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/15086

Power-Weight Ratio(パワー・ウェイト・レシオ)

英語ではWeight to Power Ratio(ウェイト・トゥ・パワー・レシオ)と言われることが多いが、日本ではパワー・ウェイト・レシオが一般的。日本語に訳すなら、重量出力比、あるいは馬力重量となるだろう。クルマの重量をエンジンの馬力で割った数値のことで、加速の能力を示すためのひとつの指標とされている。クルマの性能はエンジンの馬力で語られることが多いが、同じ100psのエンジンを搭載していても、車重500kgのクルマと1000kgのクルマとでは、当然ながら得られる加速性能には大きな開きがあり、車重が軽い方が加速力に優れる。その相関性を数値で表すのがパワー・ウェイト・レシオだ。先述の数値にあてはめるなら、車重500kgのクルマのパワー・ウェイト・レシオは5.0kg/ps、1000kgの方は10.0kg/psとなる。つまりこの数値が小さい方が加速性能は高い、ということになる。

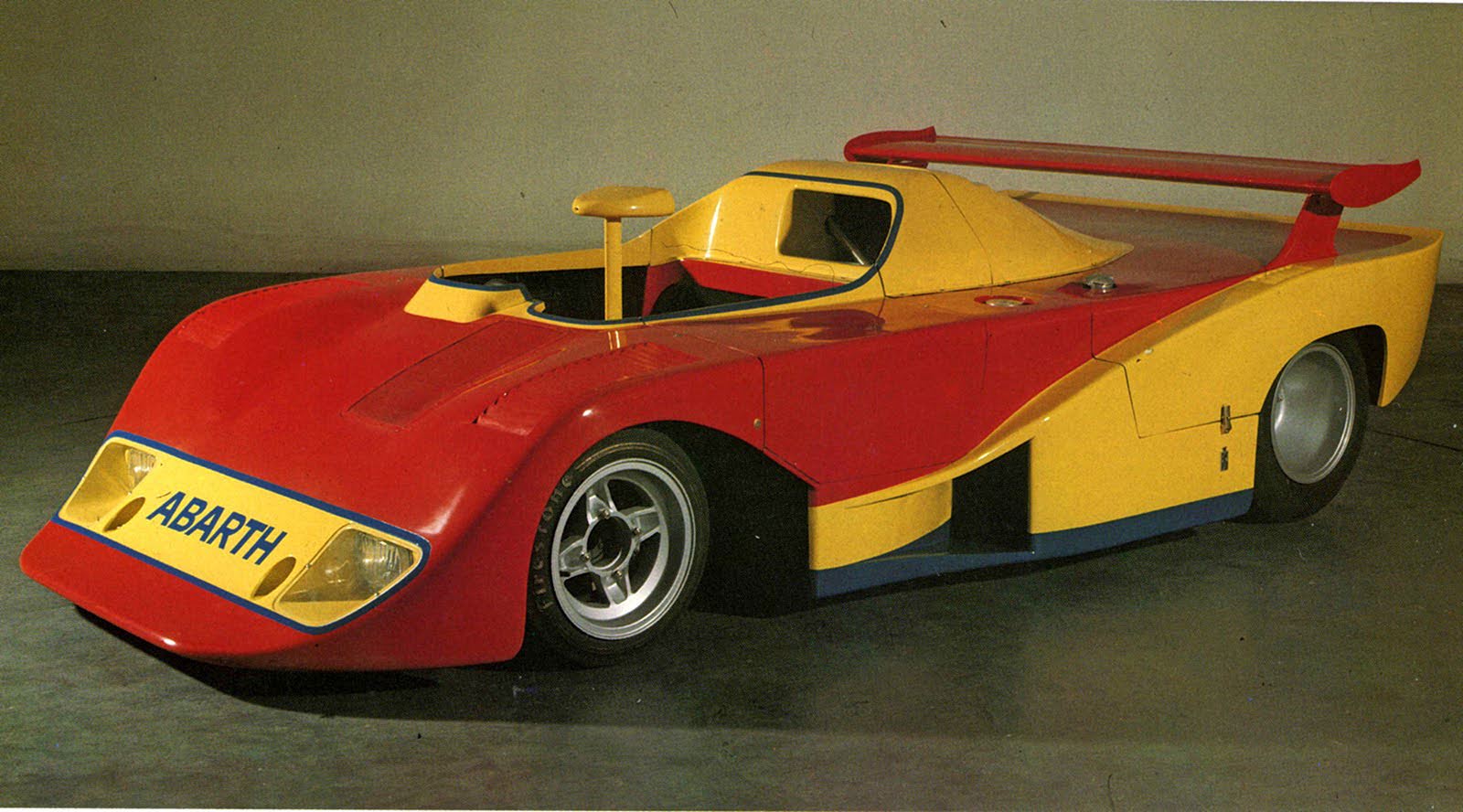

Prototype(プロトタイプ)

直訳すると試作品となり、クルマの場合では試作車のことを指す。ただしクルマのプロトタイプは市販を前提としたものである場合と、性能や機能の試験が目的である場合、市場の反応の確認やデモンストレーションのために作られる場合など、試作される理由はさまざま。ちなみにモータースポーツの世界でもプロトタイプという言葉が使われるが、この場合はプロダクションカー(市販車)をベースにしたカテゴリーに対して大量生産や市販を前提にしない車両をプロトタイプと見なすから。つまり特別な技術規定のもとで行われるレースに出場するマシンのことを表している。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/18731

Periscope(ペリスコープ)

そのまま日本語にすれば、潜望鏡のこと。クルマの場合はルーフなどに取り付けられ、車室内やエンジンルームに空気を取り入れるための潜望鏡のような形状のインテークを指す。アバルトではOT 1300シリーズ2“Periscopio(イタリア語でペリスコープの意味)”が有名。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/5854

<R>

Round Tail(ラウンド・テール)

文字どおりラウンドした(丸みを帯びた)テール(後部)のこと。その前もしくは後のモデルと区別するための呼び方のひとつで、アバルトの場合には「フィアット・アバルト・モノミッレ(1961年〜)」の初期のテールに向かうに連れて丸くすぼまっているモデルを“ラウンドテール”と呼び、1963年以降のボディ後端が跳ね上がったデザインを“ダックテール”と呼ぶ。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/7310

Record Monza(レコード・モンツァ)

現在は595シリーズに純正装着されるハイパフォーマンス・エキゾーストを指すことが多い。が、そのネーミングは1958年に登場したフィアット・アバルト 750 レコード・モンツァ・ザガートにちなんだもの。その前年にモンツァ・サーキットで行われた速度記録への挑戦で、世界記録を樹立したレコードカーの750ccビアルベーロ・エンジンをフィアット600ベースのプラットフォームとザガート製ボディに載せたモデルであり、Bピラーに“RECORD MONZA”のバッジが装着されていた。同モデルは750ccクラス、続いて850ccクラス、1000ccクラスと排気量を拡大しながら各クラスを席巻した。現在は「レコード・モンツァ」と呼ばれるが、古いファンの中には現地の呼び方に近い「レコルト・モンツァ」や「レコルド・モンツァ」と呼ぶ人も少なくない。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/6199

Renzo Avidano(レンツォ・アヴィダーノ)

本名はLorenzo Avidano(ロレンツォ・アヴィダーノ)で、Renzoはニックネーム。カルロ・アバルトが加入する以前からチシタリアで仕事をしていたが、カルロ本人からの誘いで設立直後のアバルト&C.に加わり、以降、モータースポーツ部門のディレクターと営業部門のマネージャーを兼任。カルロ・アバルトの右腕として同氏を支えた人物。1971年にアバルトがフィアット傘下に入ってからは、アバルト全体の責任者を務めた。1981年の退職と同時に、マリオ・コルッチ技師と一緒に自動車エンジニアリング会社を設立した。2018年11月2日、97歳で天に召された。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/carlo-abarth/6179

Roberto Giolito(ロベルト・ジョリート)

1962年、イタリア・アンコーナ生まれ。1989年にフィアット・チェントロ・スティーレ(デザイン部門)に加わり、電気自動車のプロトタイプやコンセプト・ミニバンなどの開発に携わり、2002年にフィアット・グループのデザインセンター所長に就任。2代目ムルティプラや3代目パンダなど印象的なフィアット車をデザインしてきているが、彼の代表作は何といっても2007年に世界に衝撃を与え、現在のアバルト595のベースにもなったフィアット 500、そしてそのコンセプトカーである2004年発表のトレピウーノだ。トレピウーノをバンパーレスのデザインとしたのはアバルトからヒントを得たと語っているが、本人は大のアバルトファンで、デザイナーになる以前にはアウトビアンキ A112 アバルトやフィアット 131 アバルト・ラリーを愛車にしていたのだとか。2022年現在は伊トリノのミラフィオーリ工場にあるヘリテイジHUB(博物館)の責任者を務めている。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/the-expert/16216

<S>

Sabelt(サベルト)

1972年に設立された、イタリアの自動車用品メーカー。バケットシート、シートベルト、ステアリングホイール、レーシングスーツ、レーシンググローブ、レーシングシューズといったモータースポーツ関連のパーツを手掛けている。自動車メーカーとのコラボレーションも多く、595 Competizioneのスポーツシートもサベルト製である。

Scagliarini(スカリアリーニ)

1948年にチシタリアの経営が立ちゆかなくなった後、カルロ・アバルトに資金を援助してアバルト&C.の設立を助けたのが、グイドとアルマンドの裕福なスカリアリーニ親子だった。当時、息子のグイドはチシタリアのワークスドライバーであり、その後はアバルトのワークスドライバーとしても活躍する。1949年にはチシタリア・アバルト 204Aでイタリア選手権のチャンピオンも獲得している。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/18146

Scorpione(スコルピオーネ)

イタリア語で蠍(さそり)座を意味する言葉。アバルトの創設者カルロ・アバルトは1908年9月15日に生まれたが、11月15日付けで台帳に記載されたため、公式的には11月15日が誕生日とされ、蠍座である。カルロ・アバルトはそれにちなんでアバルト&C.の紋章に蠍を採り入れた。以来、蠍はアバルトとアバルトファンにとっては特別な存在となっている。

SE(エス・イー)

アバルトのクルマやアイデアなどのプロジェクトには、伝統的に“SE”の後に数字3桁で構成されるコードナンバーが(すべてではないが基本的に)つけられていた。例えばフィアット・アバルト 124 スパイダーは“SE026”、ランチア・ラリーは“SE037”、アルファ ロメオ155 V6 TIには“SE057”といった具合に。ただし、その“SE”にどういう意味があるのか、なぜ“SE”なのかという点に関しては、一般的には発表されておらず、このコードに関する研究書の著者も“明確ではない”と記している。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/6616

SIMCA(シムカ)

イタリア生まれのテオドール・ピゴッツィが1935年にフランスのパリ北西部に設立した自動車メーカーである。フィアットのライセンスを得て500 トッポリーノなどをほぼ完成状態でパーツとして輸入し、フランス国内で最終段階の組み立てを行いフランスの国産車として販売する“フィアット・フランス”としてスタート。後にフィアットからの資金援助を得てシムカを設立する。フィアット車をベースにしたクルマ作りを行っていたこともあり、アバルトにコラボレーションを持ちかけ、スポーツモデルの開発を依頼。1962年から1964年の間にシムカ・アバルト 1150やアバルト・シムカ 1300などの魅力的なモデルが誕生した。シムカは1963年にクライスラーに買収され、それを受けてコラボレーションは1964年に終焉を迎えた。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/6492

Stradale(ストラダーレ)

“公道”を意味するイタリア語。レーシングマシンを公道走行用へとアレンジした特殊な市販モデル、あるいはレースのホモロゲーションを得るために作られたモデルの車名にその名が冠されることが多い。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/8326

Streamline(流線型)

Streamlineを直訳すると“流線型”。クルマに関して使われるときには、走行中に空気から受ける抵抗を可能な限り少なくするような曲線と曲面で作られたボディ形状のことを指す。その代表例と言えるのが、アバルトが速度記録のために製作したレコードカーの数々。無駄な凹凸や角などを徹底的に排除した滑らかな曲面で覆われた車体は、見るからに空気抵抗が小さな形状をしている。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/8656

Spider(スパイダー)

クローズドボディをオープンカー化したものでなく、最初から専用ボディが与えられたオープンカーのことを、イタリアではスパイダーという。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/scorpion-plus/6516

<T>

Tazio Giorgio Nuvolari(タツィオ・ヌヴォラーリ)

1930年代に活躍したイタリア人レーシングドライバー。1932年にはF1グランプリの源流ともいえるヨーロッパ・ドライバーズ選手権のチャンピオンを獲得している。カルロ・アバルトとはヌヴォラーリがチシタリアのワークスドライバーだったときに知り合い、後にアバルトが“スクアドラ・カルロ・アバルト”を結成したときにチームのリーダーとなる。アバルト 204Aでの彼の最後の勝利は1950年のこと。58歳での勝利だった。神業的なドライビングテクニックと小排気量のマシンで大排気量のマシンを追いつめるパフォーマンス、病にも年齢にも負けない気力などから、誰もがイタリアの国民的英雄と認めるドライバーだった。

Traction(トラクション)

直訳すれば引っ張ること、牽引力といった意味となるが、自動車業界では、路面を掻く力や駆動力のことを表す。エンジンからのパワーがタイヤを介して有効に路面に伝わっている状態を“トラクションがかかっている”という。

TTC(ティーティーシー)

Torque Transfer Control(トルク・トランスファー・コントロール)の略。ESC(エレクトリック・スタビリティ・コントロール)の仕組みを利用し、LSD(リミテッド・スリップ・デフ)のような効果を得られる機構。例えばタイトコーナーからの脱出ではコーナー内側のタイヤに荷重がかかりづらくなるためタイヤのグリップ力が低下し、荷重のかかっている外側のタイヤに駆動力が伝わらなくなって前に進みづらくなる。この機構ではそうした現象を防ぐために、内側のタイヤにブレーキをかけて空転を抑え、外側のタイヤに駆動力を伝えやすくし、コーナーから素早く脱出することができる。いわば疑似LSDである。アバルトにはダッシュボードにその機構のON/OFFを切り換えられるスイッチが備わっている。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/scorpion-plus/14296

<V>

Vignale(ヴィニャーレ)

1948年にトリノで設立されたカロッツェリア。創設者はアルフレード・ヴィニャーレで、かのジョヴァンニ・ミケロッティとも密接な関係にあった。ヴィニャーレはイタリアの多くの自動車メーカーの仕事を請け負っていたが、アバルトにおいてもミケロッティとの共同作品でもある750 ヴィニャーレ・ゴッチアが作られている。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-owners/8541

<W>

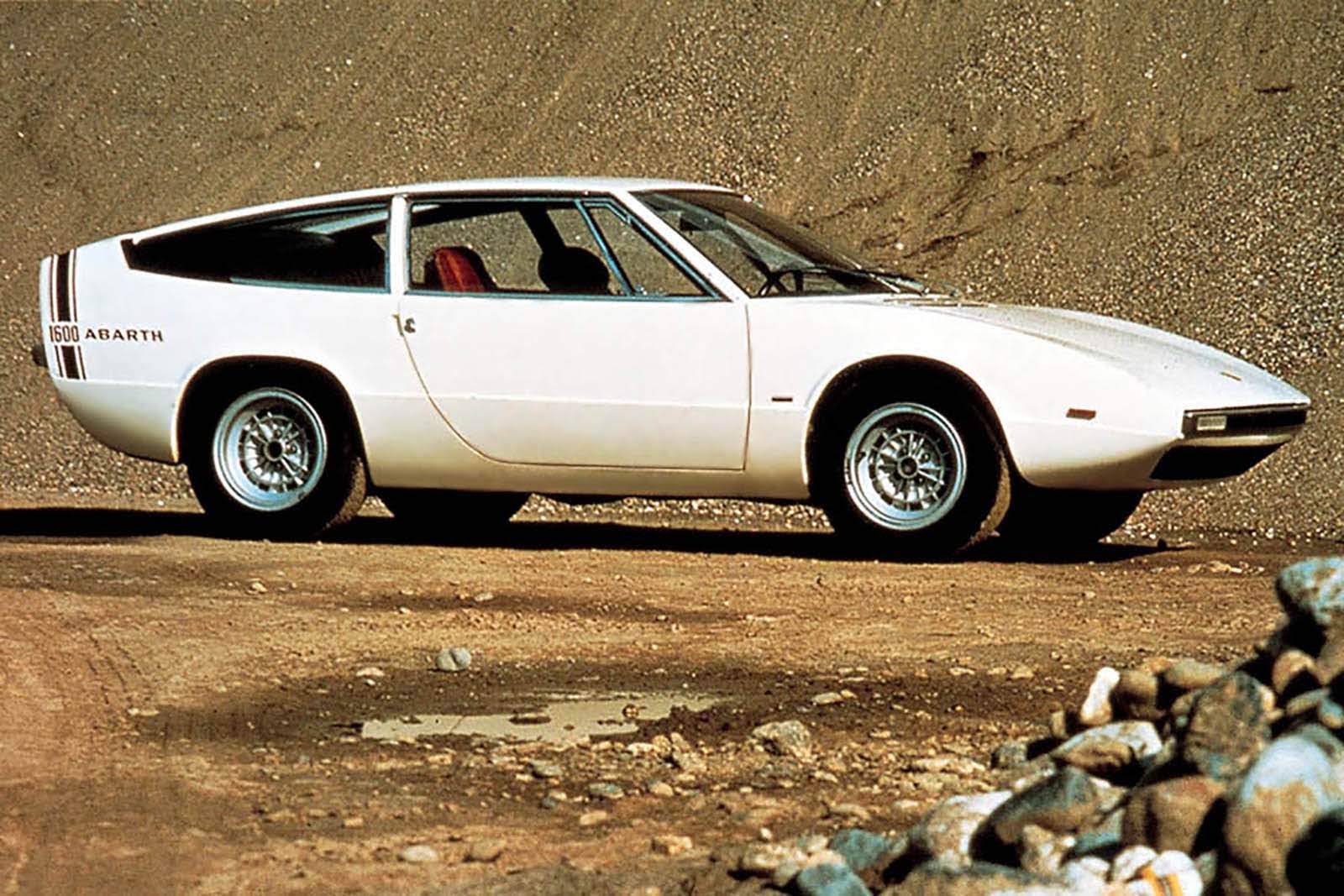

Wedge Shape(ウェッジ・シェイプ)

くさび形、の意味。クルマの場合はフロントの低いノーズからリヤに向かってせり上がっていくラインを基調としたスタイリングのことを指す。デザインにスピード感があるため、かつてはスポーツカー、スポーティカーに採用されることが多かった。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/15346

<Z>

ザガート(Zagato)

1919年にウーゴ・ザガートによって設立された、ミラノを本拠とするカロッツェリア。かつては軽量で空力性能に優れたボディを架装することで知られていた。またドライバーとパッセンジャーの頭上の屋根の部分にふたつの大きな泡が並ぶように膨らんでいるダブルバブル・ルーフもザガートならではのデザイン手法として有名。アバルトのためにデザインと架装を請け負ったモデルは、750GT ザガートやレコードモンツァ・ザガートなど、珠玉の名車と呼ばれるものばかりである。

関連記事:https://www.abarth.jp/scorpion/abarth-classiche/5374

関連記事

アバルト用語辞典 前編(A〜M編)

アバルト公式WEBサイト