ABARTH DAYS 2020を彩ったクラシケモデル PART.1

今回の「アバルトクラシケ」は趣向を変えて、2020年11月7日に開かれたABARTH DAYS 2020において、クラシック・アバルトを一堂に展示した「アバルト ミュージアム」の模様を紹介しよう。今年のABARTH DAYSは新型コロナウイルス感染拡大予防のため参加台数を抽選で200台に限定したため、希望するアバルトファンがすべて参加することは叶わなかった。

そこで、ウェブ上で「アバルト ミュージアム」に展示されたモデルを3回に分けて解説していきたい。なお今回展示された車輌は、クラブ・アバルト・ジアッポネのメンバーが所有するもので、アバルトの歴史を後世に伝える貴重な車両ばかり。どれも素晴らしいコンディションに保たれていたのが印象的だった。

1947年 チシタリア202クーペ

ABARTH DAYS 2020に設けられた「アバルト ミュージアム」展示車の中で、最も稀有な存在だったと思われるのが「チシタリア 202」だろう。どこにもアバルトのバッジはなく、何故ここに展示されているのか理解できない方も多かったと思われるが、実はカルロ・アバルトがアバルト社を設立する直前に腕を振るったメーカーがチシタリア社だったのである。

チシタリアはイタリア・トリノの実業家ピエロ・ドゥジオが1946年に立ち上げた自動車メーカーで、最新鋭のマシンでグランプリレースに挑む計画を進めていた。マシンの開発は戦前に圧倒的な強さを誇ったアウトウニオンのグランプリカーを手掛けたポルシェ設計事務所に委託。そしてポルシェのイタリアでの代理権を持つカルロのもとにも連絡が入り、レーシングマネージャーとしてチシタリア入りすることになったのである。

チシタリアはレーシングマシンのほかに、スタイリッシュで高性能なロードカーを手掛けていた。それがチシタリア 202クーペで、ピニンファリーナによるフェンダーとボディが一体となった近代的で優美なデザインをいち早く採用したことで知られる。

メカニズム的には鋼管フレームを基本にアルミニウム製のボディが架装された。フロントに搭載されるエンジンはフィアット1100の4気筒1089ccユニットをチューニングし、当時としては高出力な55HPを発揮。最高速度は165km/hをマークした。

特筆すべき点としては、1951年にニューヨーク近代美術館(MoMA)による、現代の造形を代表する優秀なデザイン8作品に選ばれ、「動く彫刻」として永久展示されていることだ。

1947年から1952年まで生産されたが、極めて高価で知名度が低かったことから製作されたのは170台に限られた。なおボディバリエーションのカブリオレ仕様の生産台数は17台とさらにレアとなる。

会場に展示されたのはフロントウインドウの中央に桟が入る2分割タイプの初期型となる。誕生から70余年が経過しているが、スタイリングの美しさは今も色あせない。

1958年 フィアット・アバルト850レコード・モンツァ・ザガート

アバルトのファンならば、「レコード モンツァ」と聞けば、オプションで用意されているハイパフォーマンス・エキゾーストシステムを思い浮かべることだろう。実は、このレコード モンツァという名前の起源は、1958年に登場した「フィアット・アバルト 750 レコード モンツァ ザガート」なのである。

フィアット・アバルト 750 レコード モンツァ ザガートは、1958年10月に開かれたパリ・モーターショーでデビューした。直前にモンツァ・サーキットで行われた速度記録チャレンジが成功を収めたことにちなんで、「レコード モンツァ」の名前が与えられた。

「レコード モンツァ」の最大の特徴は、速度記録に挑戦したレコードカーに搭載された750ccのビアルベーロ(DOHC)ユニットが採用されたことだ。リアに積まれるティーポ221と呼ばれる直列4気筒DOHCユニットは、747ccの排気量で圧縮比を9.7:1まで高め、ウェーバー36DCL4ツインチョーク・キャブレターを組み合わせて57HPを発生した。

ボディはザガートの手によるもので、それまでのダブルバブル・ルーフではなくオーソドックスな造形とされ、リアウインドウまわりのデザインはエンジンフードと一体となるデザインに一新された。ボディパネルにアルミを採用することにより、車両重量はわずか540kgに抑えられ、高い戦闘力を発揮した。

当時はレースのクラス分けが細かく、アバルトが得意とする小排気量クラスは750cc、850cc、1000ccに分けられていた。最初に登場した750 レコード モンツァ ザガートは戦闘力の高さからGT750ccクラスを制し、その成功をもとにアバルトは850ccクラスに向けて847ccから72HPを発生する850cc版が追加された。

展示されたのは847ccエンジンを搭載する850レコード モンツァ ザガートで、全長は軽自動車より70mm大きい3470mmとコンパクトだが、その存在感は半端なく、来場者を圧倒していた。

1963年 フィアット・アバルト850TC ニュルブルクリンク

アバルトがメーカーとして認められる契機となったモデルが1961年に送り出されたフィアット・アバルト 850TCである。イタリアの国民車として親しまれていたフィアット 600のポテンシャルの高さを見抜いたカルロ・アバルトは、まず高性能版のフィアット・アバルト 750デリヴァツィオーネを製作し好評を博す。

しかしレースで戦闘力のあるモデルが必要となり、一般ユーザーからもモアパワーを望む声が高まり、それらの声に応え1961年に送り出されたのがフィアット・アバルト 850TCである。

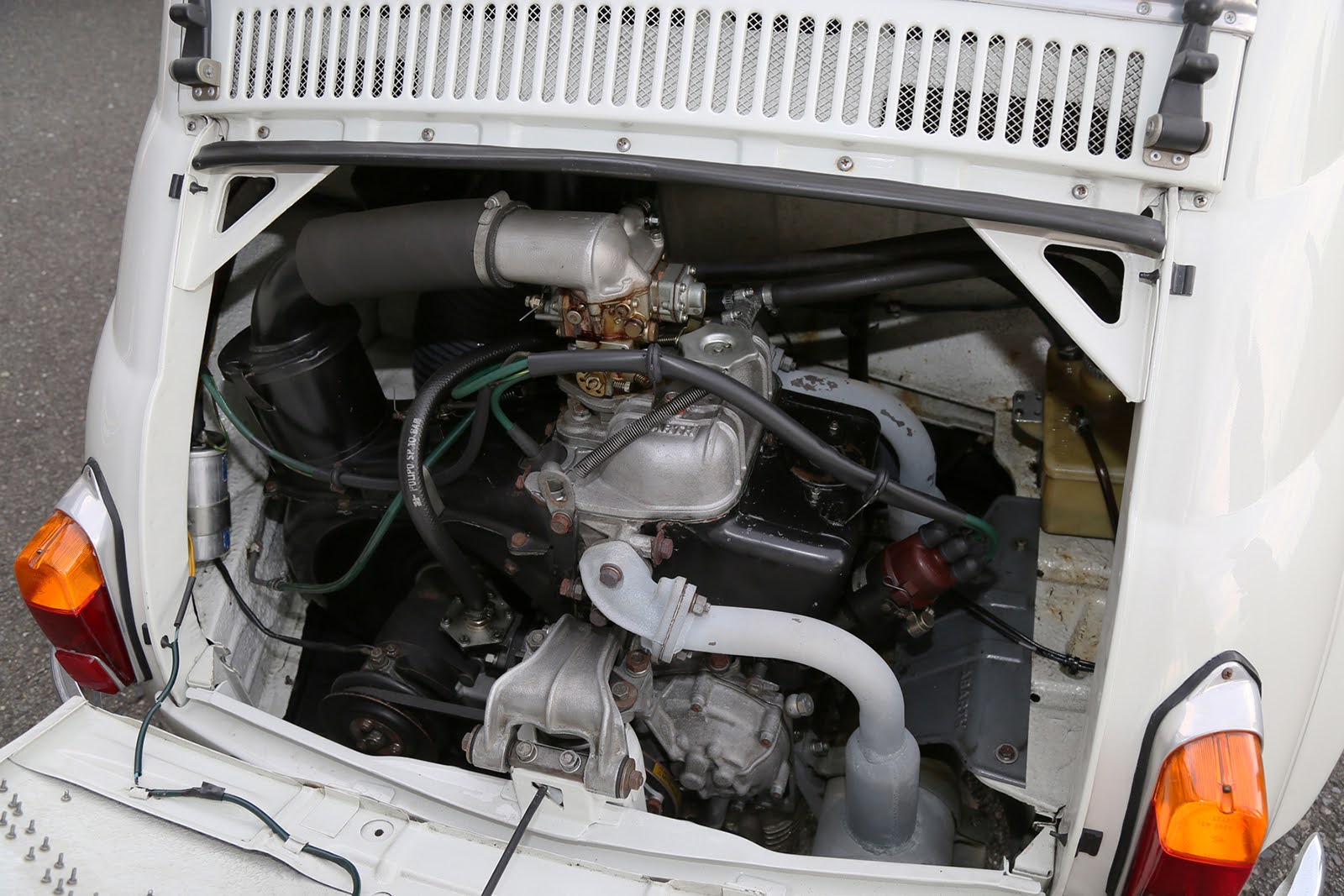

車名のTCは「Turismo Competizione/トゥーリズモ・コンペティツィオーネ」を意味する。フィアット 600をベースに排気量を633ccから847ccへ拡大し、専用の鍛造クランクシャフト、コンロッド、ピストン、バルブが組み込まれた。圧縮比を9.2:1まで高め、大径のソレックス32PBICキャブレター、マルミッタ・アバルト(エキゾーストシステム)を採用。最高出力52HP、最大トルク5800rpmを発生し、最高速度140km/hを記録した。

大幅に向上したパフォーマンスに対応して足回りもチューニングされ、当時のツーリングカーでは珍しいガーリング製のディスクブレーキをフロントに備えた。

もちろんアバルトらしい仕立てがなされ、タコメーターを中央に配したイエガー製の3連メーター、3スポークのステアリングホイール、リアスカート下からは放熱性を高めるフィンが刻まれたオイルパンとテールパイプが覗く。冷却効果を高めるためエンジンフードを浮かせて固定させるというマニアックな演出も施されていた。

1961年9月のニュルブルクリンク500kmレースで850TCはツーリングカー850ccクラスで1〜3位を独占する。アバルト社はこの勝利を記念して高性能版となる850TC ニュルブルクリンクをカタログに加える。

850TC ニュルブルクリンクは、排気量はそのままに圧縮比を9.8:1まで高め、キャブレターをひとサイズ大きなソレックス34PBICを採用。さらにバルブタイミングや排気系の入念なチューニングが施され、最高出力は55 HP/6000 rpmまで高められた。

外観ではフロントのバンパー下にサブラジエターが配された点が特徴だ。850TCでもフロア下の中央にサブラジエターを備えていたが、冷却効率を高めるためにフロントに移設された。

ABARTH DAYS 2020に展示されたフィアット・アバルト850TC ニュルブルクリンクは、ドアが後ろヒンジの前開き式となる初期型。オーナーの愛情を一身に受け素晴らしいコンディションに保たれ、ヒストリックカー・イベントにも積極的に参加している。

1964年 フィアット・アバルト595

現在のアバルトで主力モデルとして親しまれている595シリーズ。この595という半端な数字は、かつてアバルトの名を広く知らしめた人気モデルの名に由来する。そのご先祖といえるモデルが、1963年に登場したフィアット・アバルト 595だ。現在のモデルと同様にフィアット 500をベースに、高性能なクルマを求める若きファンに向けて製作されたもので、“アバルトマジック”と呼ばれる高度なチューニングが施されていた。

ベースとなったフィアット 500が搭載する空冷2気筒496ccのエンジンは最高出力18HPを発揮し、最高速度は95km/hをマークした。

アバルトはこのフィアット500をベースに、より俊敏な走りを実現するために排気量を車名の由来となる593.707ccまで拡大する。モデル名はそのままの593や594ではおさまりが悪いためか、グラフィック的にもきれいな595が選ばれたと思われる。カルロ・アバルトの美意識はあらゆる面に及ぶだけに、モデル名でも妥協しなかったはずだ。

エンジンは吸排気系をレースで培った技術で仕立て上げ、排気効率に優れるマルミッタ・アバルトが組み込まれた。このチューニングにより最高出力はフィアット500の5割増にもなる27HPまで高められ、最高速度は120km/hに達し、クラス上のライバルを脅かすパフォーマンスを獲得するに至った。

今回展示された595はドアが後ろヒンジの前開き式となるフィアット 500Dをベースに製作された貴重な初期型である。595はファクトリーで製作したコンプリートカーと、キットパーツを手持ちのフィアット 500に後から組み込んだものの2種類が存在する。この595は貴重なファクトリーで製作したコンプリートカーで、オリジナルの姿を保った素晴らしい状態にある。まさにアバルトの歴史を語るうえで欠かせぬ貴重な1台である。