アバルト歴代モデルその6

フィアット・アバルト1000SP

FIAT ABARTH 1000SP

2014年シーズンはトヨタが製造者部門タイトルを初獲得し、今年からは日産もワークスティームの投入が決定されるなど、近年ではスポーツカー耐久レースへの関心が世界的に高まっています。しかし、小排気量部門が制定されていた1960年代には、ABARTHもこのジャンルにおけるトップコンテンダーとして君臨していました。

『FIAT ABARTH 695SS』や『850TC』、『1000ベルリーナ・コルサ』の活躍で、ツーリングカーレースの小排気量部門を席巻。その一方で『FIAT ABARTH 1000 ビアルベロ』を擁して初めてFIA-GTの製造者部門タイトルを獲得し、FIAレギュレーションの最小排気量クラス上限が1300ccに引き上げられるまで小排気量GTカテゴリーでも無敵の存在であったABARTH。その活躍の場をさらに広げることを期したカルロ・アバルトとABARTH & C.社首脳陣は、当時のスポーツカーレースの最上級カテゴリー、FIA世界スポーツカー選手権へのタイトルも懸る“アペンディックスJ(附則J項)”に準拠したグループ6スポーツプロトタイプへの進出を決定しました。

そこでカルロは、Alfaromeo社からヘッドハンティングしたマリオ・コルッチ技師に、1000cc級マシンの開発を指示したのです。そんな経緯のもと誕生したのが、1966年4月に発表されたABARTH初の市販スポーツプロトタイプ、FIAT ABARTH 1000SPでした。ちなみにSPとは“Sport Prototipo(=Sports Prototype)”のイニシャルです。のちにABARTHテクノロジーを象徴する“レジェンド”的エンジニアと称されることになるコルッチ技師は、『Alfaromeo Giulia TZ(1963~66年)』の技術的ベースとなった『Alfaromeo Abarth 1000ベルリネッタ(1960年発表のコンセプトカー)』の開発を担当した縁で、カルロ・アバルトの目に留まった人物です。

Giulia TZでも採用された鋼管スペースフレームのスペシャリストである彼は、“SE04”の社内コードネームが与えられていた1000SPでも、当然のごとくチューブラーフレームを採用していました。そして、当時のFIAグループ6レギュレーションが要求する天地高を満たすために巨大化を余儀なくされた、パースペックス樹脂製のラップラウンド型ウインドシールドを特徴とするFRP製ボディに組み合わせて、乾燥重量にしてわずか480kgの軽量な車体を実現していました。

そして搭載されるエンジンは、もともとはFIAT 600用OHVに端を発する“1000ビアルベロ”ユニット。クランクは4気筒としては旧式な3ベアリング式ながら、DOHCのヘッドを組み合わせたもので、排気量はわずか982ccながらパワーは105psをマークしていました。そしてこのビアルベロ・ユニットは、依然としてリアエンジンを信奉していたカルロ・アバルトをコルッチ技師が説き伏せるかたちで、ミッドシップに置かれていたのです。

かくして完成した1000SPは、1966年と翌’67年に当時のレギュレーションが規定する25台ずつを製作。アンツィオ・ズッキの操縦により、正式発表から1か月後、1966年5月11日にピストイアで開催されたヒルクライム<第14回コッパ·デッラ·コリーナ>にてレースデビューを果たしました。このデビュー戦では、未成熟ゆえの初期トラブルに見舞われつつも、クラス4位でフィニッシュしています。

さらに1000SPは、1966年シーズンから1971年シーズンまでニュルブルクリンク、ムジェッロ、ヴァッレルンガ、モンツァ、そしてタルガ・フローリオのようなビッグイベントをはじめとする夥しい数のレースで、1000cc以下プロトタイプカテゴリーのクラス優勝を獲得。加えて、当時のヨーロッパでは極めて重要なモータースポーツであったヒルクライムでも素晴らしい戦果を残すに至ったのです。

また1000SPの登場から数か月後には、ホイールベースを60mm延長した車体に、ABARTH SIMCA 1300GT用と基本を一にする4気筒DOHC1289ccエンジンを搭載した『FIAT ABARTH 1300SP』も登場。さらに翌1967年にはABARTH SIMCA 2000GT用の1946cc直4DOHCエンジンを組み合わせた2000SPもレースデビューを果たします。特に2000SPはヒルクライムの2000cc以下クラスで、しばしば総合優勝も獲得する戦果を発揮することになりました。

1949年、純粋なレーシングスポーツを製作するコンストラクターとして出発したABARTHにとって、グループ6プロトタイプでの参戦は、むしろ当然とも言えるチャレンジだったに違いないでしょう。そしてこの分野でも錚々たる戦果を挙げたという事実が、1960年代におけるABARTHがまさしくヨーロッパ最強のコンテンダーであったことを、如実に証明しているのです。

ABARTHに移籍したコルッチ技師が、まず手掛けた一連のミッドシップ・スパイダーの一つ。700cc~2000ccまで試作された。50台ほどが市販された1000SPの起源と言えるでしょう。

ABARTHに移籍したコルッチ技師が、まず手掛けた一連のミッドシップ・スパイダーの一つ。700cc~2000ccまで試作された。50台ほどが市販された1000SPの起源と言えるでしょう。

全高わずか930mmとコンパクトながら、イタリア車らしくグラマラスかつ美しいボディ。巨大なウィンドスクリーンは、当時のFIAグループ6レギュレーションに適応したものです。

全高わずか930mmとコンパクトながら、イタリア車らしくグラマラスかつ美しいボディ。巨大なウィンドスクリーンは、当時のFIAグループ6レギュレーションに適応したものです。

巨大なウィンドスクリーンに合わせて、複雑なリンクで拭き取り面積を確保しようとしているワイパー。この時代のレーシングスポーツらしい、実に好ましいディテールです。

巨大なウィンドスクリーンに合わせて、複雑なリンクで拭き取り面積を確保しようとしているワイパー。この時代のレーシングスポーツらしい、実に好ましいディテールです。

小さな2灯式ヘッドライトはおむすび型のカバーの下に隠されており、夜間のレースを走る際にはピットワークで左右のカバーを取り外し、手動で引き出すことになっています。

小さな2灯式ヘッドライトはおむすび型のカバーの下に隠されており、夜間のレースを走る際にはピットワークで左右のカバーを取り外し、手動で引き出すことになっています。

カンパニョーロ社製の軽合金ホイール。このデザインは“アバルトパターン”と呼ばれ、世界中の自動車メーカーやホイールメーカーにも模倣されることになった傑作です。

カンパニョーロ社製の軽合金ホイール。このデザインは“アバルトパターン”と呼ばれ、世界中の自動車メーカーやホイールメーカーにも模倣されることになった傑作です。

前・後輪でサイズを大幅に変えるという発想は、この時期から始まっていた。フロントよりも格段に太いホイールが、当時の1000ccクラスでは強力だったパワーを暗示しています。

前・後輪でサイズを大幅に変えるという発想は、この時期から始まっていた。フロントよりも格段に太いホイールが、当時の1000ccクラスでは強力だったパワーを暗示しています。

純レーシングマシンゆえにコックピットはシンプルを極めたもの。しかし、いかにも美的センスにこだわるABARTHゆえか、ボディラインに相応しい曲面豊かなデザインを見せています。

純レーシングマシンゆえにコックピットはシンプルを極めたもの。しかし、いかにも美的センスにこだわるABARTHゆえか、ボディラインに相応しい曲面豊かなデザインを見せています。

同時代のフォーミュラカーを思わせる簡潔なシート。低く寝そべったポジションとなるのも当時のフォーミュラ的です。このシートに収まり、サーキットを夢見るファンも多いことでしょう。

同時代のフォーミュラカーを思わせる簡潔なシート。低く寝そべったポジションとなるのも当時のフォーミュラ的です。このシートに収まり、サーキットを夢見るファンも多いことでしょう。

左右ドアを開くと見えるサイドシルは、鋼管スペースフレームの構造体に被せられたもの。“ABARTH”とモールドされるあたりに、カルロ・アバルト独特の美意識を感じさせます。

左右ドアを開くと見えるサイドシルは、鋼管スペースフレームの構造体に被せられたもの。“ABARTH”とモールドされるあたりに、カルロ・アバルト独特の美意識を感じさせます。

左右に分割されたラジエーターは、コルッチ技師がこのクルマで初採用。左右のリアフェンダー前方に設けられたエアインテークから、フレッシュエアをダイレクトに導入します。

左右に分割されたラジエーターは、コルッチ技師がこのクルマで初採用。左右のリアフェンダー前方に設けられたエアインテークから、フレッシュエアをダイレクトに導入します。

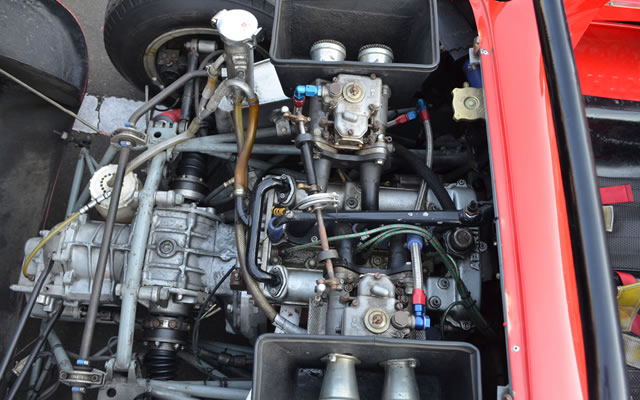

105psを発生する982cc“ビアルベロ”エンジン。英国製ライバルの多くが搭載していた英フォード製やBMC製1000cc級エンジンに比べると明らかに有利な105psをマークしていました。

105psを発生する982cc“ビアルベロ”エンジン。英国製ライバルの多くが搭載していた英フォード製やBMC製1000cc級エンジンに比べると明らかに有利な105psをマークしていました。

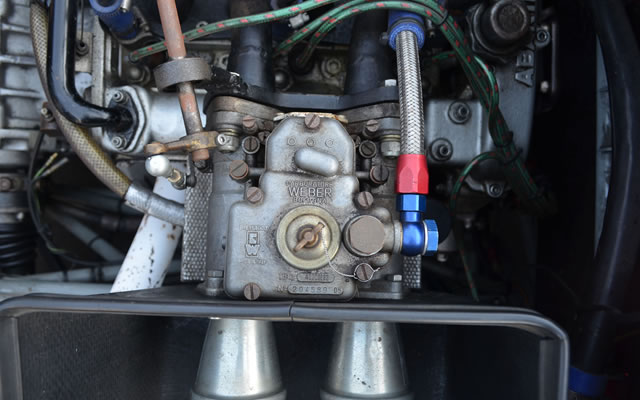

ビアルベロ系エンジンの特徴である、ヘッド中央側吸気で左右に振り分けられたウェーバー社製キャブレター。口径は40mmで、やはりレーシングカーらしくかなり大きめとなります。

ビアルベロ系エンジンの特徴である、ヘッド中央側吸気で左右に振り分けられたウェーバー社製キャブレター。口径は40mmで、やはりレーシングカーらしくかなり大きめとなります。

ビアルベロ系エンジンの特徴である、ヘッド中央側吸気で左右に振り分けられたウェーバー社製キャブレター。口径は40mmで、やは1000SPのホイールベースを延長し、ABARTH SIMCA 1300GTと共通のエンジンを搭載した1300SP。製作されたのは、現在日本国内に生息するこの一台のみとも言われています。

ビアルベロ系エンジンの特徴である、ヘッド中央側吸気で左右に振り分けられたウェーバー社製キャブレター。口径は40mmで、やは1000SPのホイールベースを延長し、ABARTH SIMCA 1300GTと共通のエンジンを搭載した1300SP。製作されたのは、現在日本国内に生息するこの一台のみとも言われています。